セルジュ・ムーユは1950年代前半から60年代の半ばまでという短期間に照明器具の開発、制作を行いました。自然の造形、素材との対話、そして職人的技術によって生まれた一連のランプは、同時代に活躍したシャルロット・ペリアン、ジャン・プルーヴェ、ジョルジュ・ジューヴらの作品と同様、独特の輝きを放っています。

彼の作品はその希少性も手伝って、世界中の建築家やデザイナー、コレクターから絶大な支持を得ています。1988年にセルジュ・ムーユが没し時間が経過した今も、世界的な再評価はますます高まっています。

イデーがセルジュと出会って再生産を実現して以来、大切に作り続けている美しいランプの数々を、あらためてご紹介します。

商品ラインナップを見る

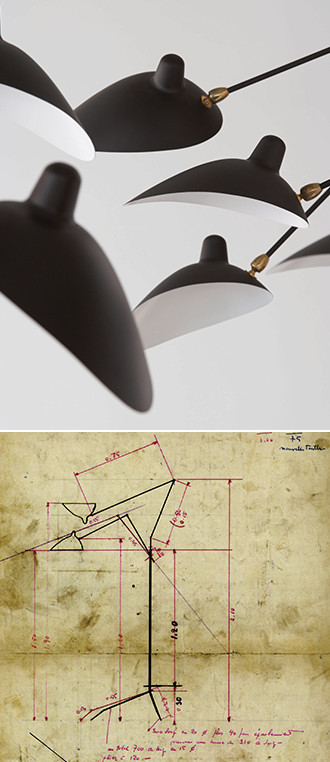

1952年、建築家・デザイナーのジャック・アドネの勧めで「Compagnie des arts français」のために作られたランプ。V字型に分かれた前脚が湾曲し先に向かって細くなるスタンドは、まさに昆虫の関節のよう。短く強い脚から真っ直ぐ上に伸び、外側へと開かれた3本の腕。そしてトカゲの化石のようなシェードがセットされています。

このランプについてセルジュは「アグレッシヴな照明、昆虫=ナナフシだ」という言葉を残しています。分岐する3本のアームとシェードをそれぞれ角度調整できるため、部屋全体を照らす機能と下に向けて直接テーブルや手元を照らす機能を同時に果たすことができます。さまざまなかたちに変幻しながらしなやかにバランスを保つ不思議な安定感も魅力です。

商品詳細・購入

LAMPADAIRE 3 LUMIÈRESのように空間に馴染み、より使いやすいアイテムの必要性を感じて作られたLAMPADAIRE 1 LUMIÈRE。同じシリーズにも関わらず、非常に異なる性質を持っています。

アグレッシブなLAMPADAIRE 3 LUMIÈRESは周りの空間を抱きしめる昆虫のよう。それに対し、スレンダーでエレガントなLAMPADAIRE 1 LUMIÈREの描く線は植物の葦を彷彿とさせます。

シェードの角度を変えることで、さまざまな光の表情を生み出します。

商品詳細・購入

1954年にパリで開催された「Salon des arts ménagers」のルイス・ソーニョの会場にはじめて登場したモデルです。当時の建築家たちは皆、壁にはランプを取り付けることのできるコンセントを並べるだけでしたが、セルジュはAPPLIQUE MURALE 2 BRAS PIVOTANTSを、テーブルやサイドボードなどダイニングルームのセッティングに組み込んで設計していました。

上のライトは部屋全体を照らし、下のライトは調理台やテーブルなどピンポイントに光を照らすことができます。

商品詳細・購入

このランプがはじめて登場したのは「Paule Marrot and Her Friends」展でのこと。アームはほぼ直角に曲がり、壁の固定盤を基点として水平方向に旋回することができます。水平方向のアームがわずかに下に垂れ、空間の中でダイナミックにバランスをとります。

このモデルには、長さの異なるさまざまなバリエーションが存在していました。

商品詳細・購入

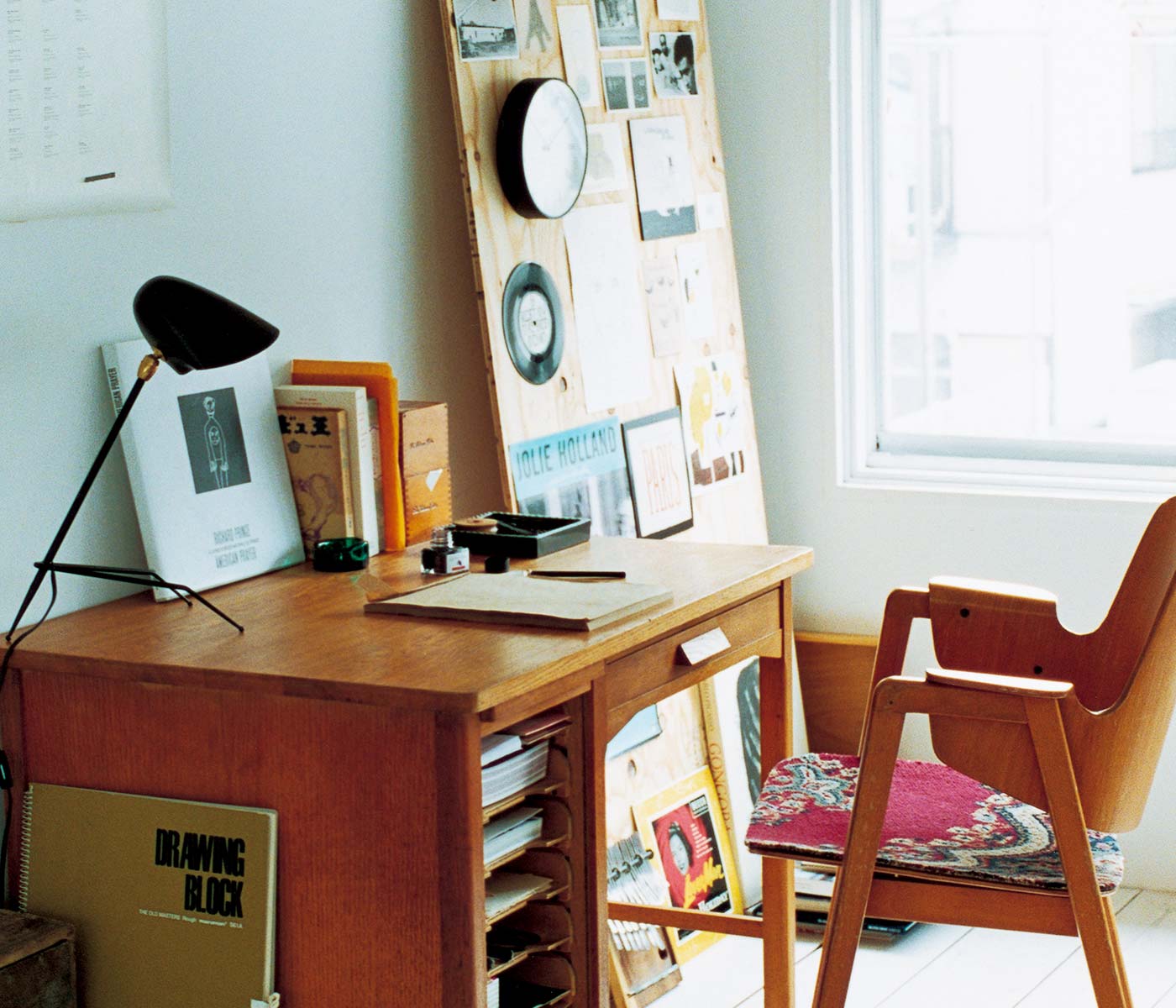

初期の作品である固定式のシーリングランプ「Araignées(1954)」は、セルジュ自身納得のいくものではなく、4年の歳月をかけ1958年に完成したのがSUSPENSION 3 BRAS PIVOTANTS。

3本それぞれ長さの異なる長さのアームの先には、玉継手によって繋がれたシェードがついています。アームを旋回してシェードの位置を変化させることで、さまざまな状況に合わせた光を作り出すことができます。

商品詳細・購入

1957年に作られた「AGRAFÉE Simple」(AGRAFÉEの原型)のシェードが照らす幅がちょうど良い、と製図板を使い仕事をする人々の間で評判でしたが、テーブルを傾けるとシェードが重みで反転してしまうという問題がありました。そこで翌1958年に作られたAGRAFÉEでは二重分節の構造を採用。デスクに取り付ける金具とシェードを固定する部分の2箇所の玉継手によって、作業面に対して自由に動かして調整できるようになりました。

商品詳細・購入

このランプはLAMPADAIRE 3 LUMIÈRESと関連性が高く、アグレッシブなデザインが共通しています。

セルジュはシェードの支柱に当時自転車の後輪フォークを採用しましたが、このアイデアはアンリ・ドゥ・ピエール(Perfection cyclesの生産者)の工房で見た際にヒントを得たと考えられています。

シェードは、玉継手によって角度調節が可能です。

商品詳細・購入

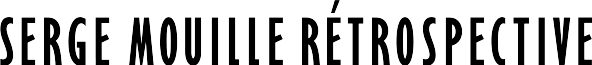

この小さなデスクランプは、フランス・フォントネーにある「young workers’centre」のベッドルームのために作られました。コストを抑える必要があり、セルジュは12種類の異なる脚のフォルムを提案したそうです。その中で選ばれたのは脚の下にリングが付いているモデル。デスクランプとしてだけでなく、壁に吊り下げることでベッドサイドのウォールランプとしても使用できます。

商品詳細・購入

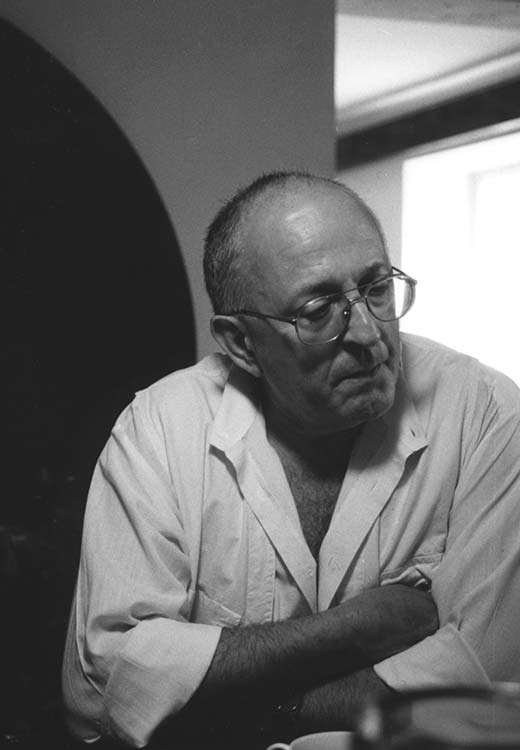

黒崎輝男

イデー ファウンダー

流石創造集団株式会社 C.E.O

新しいものだけ、時代の先頭を切り拓くものだけを創りたい。と思い、若い頃からデザイナーと知恵を合わせて、マーケットとも社員ともなんとか折り合いをつけながらやってきた。先頭を切る喜び、前衛である姿勢が企業としてのメッセージとなった。

その反動か、今度は、もっと長くつきあえるもの、変わらずに愛され続けられるもの、普遍的なデザインを作って行こうと考える。いつも新しいものなんて本当に有るのだろうかと思うと興味は古いものに向かう。パリの蚤の市やロンドンのポートベローには今でも産業革命のころの道具や工芸がある。人には終焉の時があるが、良いデザインはいつまでも生き続け、価値を増し続ける。そして毎日でも新しく思えるものがある。

このセルジュ・ムーユのランプは1980年代に僕がパリのクリニアンクールの蚤の市でゴミのように積んであった照明器具の中から見つけた。瞬間、これって新しい、と思った。骨董屋のおじさんは1950年代のデザインの教授でありアーティストでもあるセルジュを良く知っていた。そこでパリの応用美術学校を訪れ、彼にはじめて会った。50年代当時、Galerie Steph Simonというところではイサム・ノグチやシャルロット・ペリアン等とともにこのセルジュ・ムーユのランプも展示会をされていたそうだ。初対面で彼と意気投合した。パリ郊外のChateau Tierryという村にある彼の家に招待してくれたので、ちょうどその時パリにいた若きマーク・ニューソンをつれて行くことにした。サンジェルマンの花屋でプレゼントの花を選ぶとき、その頃季節だった大きな鶏頭(ケイトウ)を有るだけ買った。セルジュは自動車や乗り物にも興味が有り、素材そのもののセンシュアルな感触を好んだ。ケイトウの花を触り愛でている様は今も忘れられない。

その後僕も日本に招待し、彼は図面を持ってやってきた。そうして当時、僕が経営していたイデーからこのランプを発売した。一度マーケットからはずれたものも、こうして再び新しく発見され、また生まれかわることもあるのだ。イデーの理念の中で大切にしてきたものの1つにこの普遍的な新しさと言うものがある。いつまでも生き続ける新しさ、セルジュ・ムーユのランプの再生はむしろフランスで評価されている。

(了)