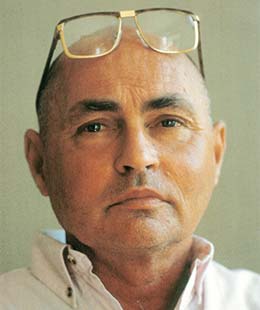

スウェーデンを代表するガラス作家、エリック・ホグラン。

彼の作品は当時の他の北欧ガラス作家とは一線を画す、独特の存在感があります。

プリミティヴなモチーフと気泡の入ったぽってりした肉厚なガラスには、

アフリカや南米のフォークアートにも通ずるものがあります。

今回は実際に彼の人生の足跡をたどりながら、その人柄やものづくりの背景に迫ります。

スウェーデンの海軍港として知られる港町カールスクローナに、ホグランは生まれました。

ここには彼の作品がもっとも多く所蔵されている、ブレーキンゲ ミュージアムがあります。この美術館にはホグランの代表作であるガラス作品はもちろん、初期の陶器作品やブロンズ、スケッチなどたくさんの作品が展示されています。

ブレーキンゲ ミュージアムのキュレーター、クリスティーヌさんにお話を伺いながら、彼の代表作であるガラス作品からブロンズやアイアンの作品、アーカイブに保管されていた貴重なスケッチまで見せていただきました。

「幼いときはスポーツが大好きな少年だったそうよ。でも12歳で心臓病と糖尿病であることがわかって、一番才能があったスポーツを諦めざるを得なくて、画家の道に進んだの。ただ画家では生活することも難しかったから、美術の先生になろうとしたけれど、その道も納得が行かず、それで生活をするためにガラス工房(Boda)に就職したの。」

10代という多感な時期に辛い病を抱えながらの生活。普通だったら精神的なダメージも大きそうですね。

「でも彼はとても明るくて前向きだったわ。ガラス工房に入ってすぐに、工房のクラフトの伝統を新しいやり方で変えていったの。実験的な気持ちで、遊び心を持って。逆の思考で物事に向き合うことは、価値のあることだとよく言っていたそうよ。」

当時の北欧のガラス工芸は、繊細で透明感のある美しいものが良しとされていたから、相当な反発もあったのでは?

「そうね。でも彼の作り出した作品は、新鮮でとても素晴らしかったから周りを納得させたわ。」

彼の作品は気泡のガラスだったり、動物や裸の女性などプリミティヴなモチーフが特徴ですよね。

「気泡のガラスやスタンプは昔のヨーロッパのスピリッツを入れるボトルやムラーノガラスからの影響があったと思うわ。あの気泡を出すために最初はジャガイモを使っていたようだけどあまり良い泡が出なくて、その後はオガクズを混ぜていたらしいわ。プリミティヴなモチーフは、幼少期に疎開した先で見た動物やクレタ島の文化、スウェーデンの骨董、神話、メキシコやグァテマラのフォークアートからインスパイアされた部分があったと思う。でも一番は日常の出来事、人間関係からのインスピレーションが大きかったそうよ。」

スウェーデンの伝統的なガラス工芸とプリミティヴなモチーフを新しい発想でミックスした作品は、当時のスウェーデンのガラス工芸に革命を起こし、新しい時代を築いたと言っても過言ではないでしょう。

次に向かったのは、ヴェクショーというガラス工芸が栄えた街にあるヴェクショー大聖堂。こちらの大聖堂には、ホグランの他にもスウェーデンを代表するガラス作家たちのモニュメントがあり、通称「ガラスの教会」とも言われています。

ホグランの代表作のひとつである大きなキャンドルスタンドが現在でも使用されています。

キャンドルを包み込むように、カラフルなガラスの葉と鉄製の枝が配され、火が灯されると枝葉の間からこぼれる明かりが聖堂内を優しく照らします。

最後に訪れたのは、ホグランの奥様イングリッドさんのお宅。

ブレーキンゲ・ミュージアムで放映されていたドキュメンタリー映像の中で、ホグランは「イングリッドと出会わなければ、今の私は無かった。」と、印象に残る言葉を残しています。アーティストとして活動をしていたイングリッドさんとホグランが知り合ったのは、1973年の夏至の日。その時のなんともロマンチックな思い出を伺いました。

「浜辺を2人で散歩していたの。そしたらハート形の可愛いスモーランドの石が落ちていて。エリックはその石をとても気に入って、私にくれたの。私たちはその時に、ハート形で少し傾けると彫刻としても良いから、僕たちの墓石にしようって。それで彼が亡くなったときに、それを実際に彫刻家の方にお願いして。愛の証よ(笑)。」

劇的な出会いから、エリックさんの活動もより精力的になったそうですね。

「とにかく毎日スケッチブックを持ち歩いていたわ。日常の出来事をいつもスケッチして。作品のモチーフになるものもあれば、そのままスケッチだけ残っているものまで、本当にたくさん描いていたわ。Boda時代に2,000種類、それ以降に4,000種あったの。スケッチは15,000枚ぐらい残しているけど、スケッチのほとんどは作品にならなかったの。 あと皆さんご存知のBodaの灰皿について面白いエピソードがあるわ。はじめエリックはステンドガラスの一部としてあれを作っていたの。そしたらBodaのスタッフが灰皿として使っていて、そこから灰皿と呼ばれるようになったのよ(笑)。最近では塩入れって言われているみたい(笑)。」

エリックさんは普段はどんな方だったんですか?

「本当に優しくて明るくて。ご飯もよく作ってくれていたわ。当時スウェーデンではスキンヘッドの人があまりいなかったの。変わり者だとよく言われていたわね。あと、お酒が大好きで飲み会ばかりしていたわ。一度歯が痛いってビールをたくさん買ってきて。酔っぱらって痛みをごまかしていたこともあったわ(笑)。 50歳の時に糖尿病から全く眼が見えなくなって。1年後に奇跡的に手術して直るのだけど、その1年後に今度は脳内出血で倒れて。そしたら2度目の失明をして。また手術で回復したのだけど、壊死で足を切断することになって、その後腎臓移植もしたわ。」

「いつもスケッチブックを持って入院していたわ。ある夜、急に病院に行くことになったの。腎臓移植の前に25種類の血液検査をしなくてはならなくて。その時の彼の一言が、『スケッチブック忘れた』だったのよ(笑)。」

どんなに病状が悪くてもスケッチを描き続けていたホグラン。1998年に帰らぬ人となりました。

「お葬式の後の食事会は彼が大好きだったレストラン、ペリカンで行ったわ。250名ぐらい参加したとても大きな会だった。彼が好きだったデキシーランドジャズのバンドに演奏してもらって皆で送ったわ。」

そのシーンは、ブレーキンゲ・ミュージアムで放映されていた映像の中にもありました。棺のまわりをジャズバンドが囲んで、その演奏のなか棺が担がれるシーンが印象的で忘れられません。ホグランは10代から病に苦しみ挫折し、決して順風満帆な人生だったとは言えないかもしれませんが、彼の人間性やアーティストとしての並々ならない情熱は、作品一つ一つが醸し出す力強さに表れています。まだ彼の作品をご覧になったことの無い方は、ぜひ自分の目と手で感じていただけたらと思います。

作品ラインナップを見る